引言

因为没有时间来整理这本书的具体内容,看到整理的比较好的文章,这里就直接用了,权且用来作为笔记,日后可直接简读。

笔记一

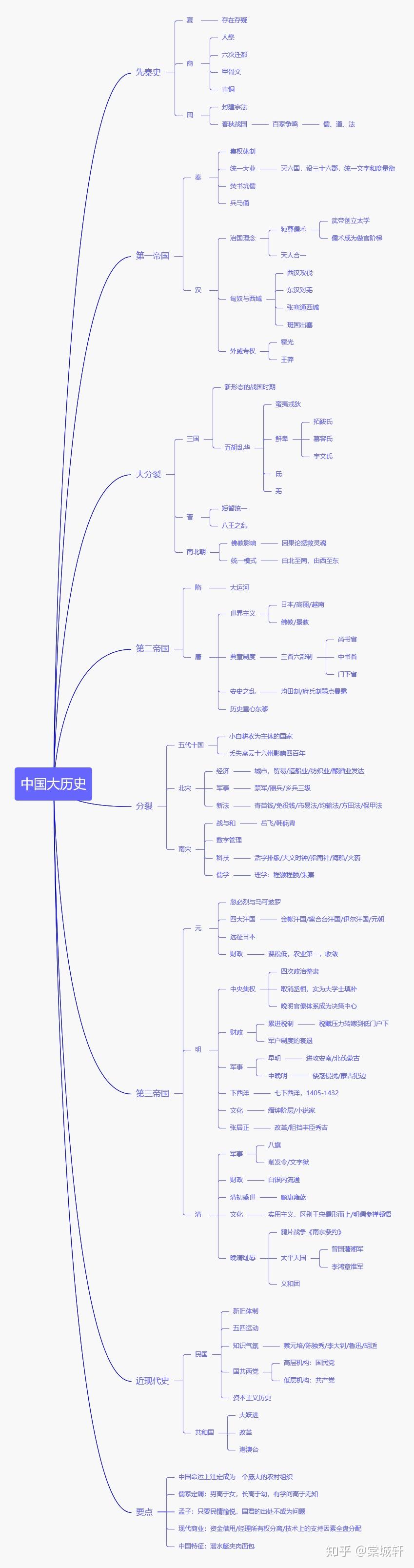

《中国大历史》全书探索的主题是,中国古代经济文化制度一度遥遥领先于世界,为何没有率先发展出现代商业社会?

黄仁宇

提出现代商业社会的建立基于全社会各部门的货币管制和司法保护,以及由此为基础发展出的信用社会,经理不受人身关系限制,和服务性质事业的全盘活用。

其认为,商周及第一帝国时期还未发育出可有效粘合上下层的技术,但是受自然力量驱使已经形成了中央集权国家,奠定了抑制上下层理性联系,生产要素自由流通的基调;

第二帝国

阶段进行了发展现代商业社会的探索,受限于无法有效贯彻金融治国的思想,始终无所突破,反而给第三帝国留下了巨大的阴影;

在西方进入资本主义社会后,第三帝国却不断向内收缩,政府无意于使国民经济多元化,配套的司法和立法及官僚组织结构更无从提起,中国成为世界上最大的农村集团。

1800至五四运动,商业集中于通商海岸,整个国家仍未发展出多元化的经济,社会就业有限。知识分子意识到中国社会潜水艇夹肉面包结构的缺陷,社会逐渐出现打破2000年来的惯例的共识,这种共识成为以后50年长期革命之思想工具,这些知识分子亦成为以后50年长期革命的人才储备。

至新中国成立前,共产党以土地革命的方式,对农村具体事务所做调查统计之精细超过以往,因此创造出一种新的底层结构,农民得以被有效组织,数以万计的村民大会构成上下层的连接点,中央对地方的控制重新建立,此时统一的条件再次形成。

此后,所要面对的问题,又循环至历史的死结,即如何避免新的底层结构重蹈耕地短拙,人口过剩,农民负债的覆辙。方法是使经济多元化,同时底层结构也加入经济分工合作,而不是成为拖累。

简洁版:

一、地缘政治因素要求中央集权。

1、以十五英寸等雨线

划分游牧、农耕民族。农耕民族构成一个整体,方能生存;

2、大陆季风气候,形成周期性的灾荒,中央集权利于开展赈灾;

3、黄河泛滥,中央集权利于协调上下游,兴修水利。

二、未发展出匹配中央集权的行政管理技术,只能降低需求,简单稳定均一成了最重要的原则。

1、以理性人为创造“间架性的结构”,中央政府直接向小自耕农征税徭役,可以最大限度避免信息不对称,增强中央对地方的控制力。但缺少技术支持,仍避免不了越往下中央的控制力越弱,且上层计划任务制定依据亦不足,往往与实际不符,只能以政治施压的方式实现。

2、为巩固“间架性结构”,发育出了以封建宗法

关系为核心的意识形态,该意识形态抑制法治社会形成;

3、形成了以仪礼道德代替行政技术的官僚集团,使得“数目字”管理长期无法形成;

4、否定各地差异,努力维持平衡,阻断自然经济自行发展。

详述:

一、亚洲大陆的广阔性、气候因素、黄河走向,构成的地缘政治因素需求中央权威的出现。

(一)大陆的广阔性,造成气候差异巨大,形成十五英寸等雨线(等雨线之东南,平均每年至少十五英寸雨量,由东北向西南大致与长城吻合。)。等雨线之东南是农耕地区,等雨线之西北为游牧民族。

当骑兵战术出现后,游牧民族的威胁显得相当严重,中原地区存在2000公里容易被人入侵的边境,既要在前方应对沙漠地带的冲击,又要整备后方,提供长期持久战争的后勤,中国不得不构成一个整体,方能生存。

(二)亚洲大陆气候季候特性,全年雨量百分之八十出现于夏季三个月内,且降雨多寡与旋风有关。从菲律宾海吹来含湿气的热风需要由西向东及东北之低压圈将之升高才能冷凝为雨,经常出现两种气流不断在某一地区碰头造成洪涝,或是一再避开某一地区造成干旱,必须要应对周期性的饥馑

。

在形成统一国家之前,跨越国境赈灾无从开展,《春秋》记载常有邻国军队越界夺取收成的记录,成为战争导火索,且大国相较小国在赈灾上有明显优势,因此吞并战争亦能得到民众的支持。

(三)黄河地区土壤适宜耕种,形成了人口聚集地区,而黄河纵长500英里,经常淤塞河床,不同季节水量变化大,理论上需要上游的政权有威望阻止下游政权修筑妨碍邻国的水利,并能动员相应资源、指挥人众,在黄河的威胁下保证安全。

二、自然力量驱使形成大一统中央集权,但是客观上缺少技术上的财政管理能力与庞大疆域的政权相匹配。

这种统治方式中,简单稳定均一成了最重要的原则,地方势力必须弱小不会对中央权力产生威胁,基层需要建立一种最有效率的组织方式,降低对统治技术的要求。

在这一原则的指导下,一是形成了以理性人为创造“间架性的结构”,维持帝国统一的同时,也导致周而复始的崩溃;二是培育出了以封建宗法关系为核心的意识形态,该意识形态抑制法治形成;三是形成了以仪礼道德代替行政技术的官僚集团,使得“数目字”管理长期无法形成;四是否定各地差异,努力维持平衡,阻断自然经济自行发展。

(一)“间架性的结构” 是倒金字塔

似的上重下轻,其设想出一种均匀一致的社会结构,各项事务可以按照设计出来的标准完美运行。这一结构下中央政府直接向小自耕农征税徭役,可以最大限度避免信息不对称,增强中央对地方的控制力。从理论宣传上,亦倡导小自耕农不满于地主,这一理论将方便管理混杂于人道的立场内,只有平均主义而无产业经理上的纵深。而且这只是理想的状态,由于缺少技术支持,越往下与上层的设想相距越多,信息不对称越大,中央的控制力越弱,上层无依据的计划任务,只能以政治施压的方式实现。

“间架性的结构”设计的缺陷在于,上、下层之间联系的纽带很脆弱。农村中应付税的户数极难隐匿,但是土地兼并 后户数减少,户内土地亩数和人口可以出入,无论当初的税收底册是用何种精密的方法调查而得,都不可能随时修正反映到实际的情况。每个朝代前期,政府构成简单、所需费用较低,征税都比较低,加上战争导致的人口锐减,可以重新按照“间架性的结构”分配土地,形成以大批小自耕农为基层的稳定社会。一旦繁荣到一定程度后,就会出现土地兼并,政府既无力掌握新的信息,又无能力以累进税率

抽税,户数减少税收必然短拙,进而无力开展济贫、赈灾等公共事务,中央对地方的控制逐渐减弱。

发展到一定阶段后必然形成地方豪强,其对中央政策进行修订,其私人财富可以立即变成政治财富,可以支持中央政府,也可以支持叛军,中央政府存在的合法性就会受到质疑,直至失控。反之,重新创造出以纪律自重的文官组织,熟练乡村情况,可以组织以农民为骨干的大部队,尽其征集兵员筹备粮饷之能事时,又可以重新统一。

(二)“间架性结构“的完美设计并不容易维持,中央政府需构建易于了解和指挥的基层组织,封建宗法制度提倡家族团结,各人则安分守己,以亲疏远近决定权利义务,是适合这一结构的有效组织形式。

周人的生产力条件下,农业帝国是先进生产力的代表,以封建方式制定了一种合乎当时农业扩张的统治形态,又以宗法制度使封建统治更加稳固。秦统一后,帝国一体行动的需求更加急迫,宗法制度进一步发展成儒教,皇帝相当于家族中的父亲,其权威像自然法规一样不待解释,在下层的详情无法得知,广大的国土内很多相冲突的利害也不可调和的情况下,塑造出一个说话算数的仲裁者是有必要的。但儒教也认识到赋予皇帝的极度权威形象,极容易产生专制独裁,主要从文官制度 和君主亦要遵守民本主义、自我抑制、对人谦让等道德要求两个方面来调和皇权,强迫的执行开明专制。因此灾祸也归责于皇帝,经常因为天灾下罪己诏。汉武帝首先公布了“罢黜百家,独尊儒术”帝制意识形态的立场,后又将“儒术”扩展,儒家所提倡的民本主义、自身约束,待人宽厚,家人亲族的团结、礼仪周全、重农抑商

,法家盐铁专营、严刑峻法共同构成帝制意识形态之一部分。

以宗法关系为核心的意识形态,在长时间维持了极为稳定的社会秩序的同时,只以满足最低的期望为目的,理想中只要各人都保持着自我抑制和对人谦让的道德信条,任何冲突都可以解决,任何技术上的困难都可以排除,发展商业、解决争端、增进社会管理技术都无必要。且道德是一种绝对的品质,既不能分割,也无法讨价还价,使各处缺少变化的弹性,阻碍了发展。

首先,商业逐利天然违背自我抑制和对人谦让的道德要求。且重农不仅是为了吃饱饭,更因为务农者行为稳重,不易迁徙,则公法容易确立;而事工商者喜欢用智,小聪明耍多了便行为诈伪,总想钻法令的空子,一旦国家有难,就会不居本地而远避,是非既不确定,又不听从号令。上文已经详细阐述了,中央集权政府在技术支持不足的情况下,简单稳定均一成了最重要的原则,故鼓励小自耕农是最稳妥的统治方法。但是小自耕农组成的经济体系,没有发展产业经理、私人产权的条件,因此中国有资本主义萌芽,但是萌芽无从发展壮大,比如宋朝企图部分地使其财政商业化时,就遇到强烈的反抗。

其次,在处理争端的方式上,法律与感情、道德混淆。现代法治国家,均以民法的发展为开端,很多法律由民间、地方上的习惯,发展而成为法治之基础,但在中国正常的博弈被视为道德中的是非,以法律解决争端的方法,缺乏发育成长的机会。且法律是否生效,取决于官僚与平民是否一体遵守纪律,但是“圣人有为尊者讳,为贤者讳,为亲者讳”、“男人高于女人、年长高于年幼、有知识的高于无知识的”的儒家统治体系,即使提出“王子犯法与庶民同罪”,本质上还是与一体的遵守法律相悖。小自耕农虽享有理想上之自由,但其耕地小,抗风险能力弱,经常受高利贷及各种盘剥之苦,恶棍身后有本地缙绅,缙绅又与朝官勾连,地方官员即使不与权势之人物勾结,也是以道德名义审判,而对方也同样以道德的名义报复,凡是有关借债、押当、失去取赎权和强迫接收等各种纠纷,不能通过法律有秩序的解决,社会就不能形成经济活动开展的稳定预期。君主时代中国的法制史,是一部刑法史,按亲疏区分,不足以长时间维持全局的稳定。

(三)形成了以仪礼道德代替行政技术的官僚集团,使得“数目字”管理长期无法形成

首先,独尊儒术

使官僚组织间思想一致,也使读书人除了做官之外别无他业可从,社会发展只以满足社会的最低期望为目的,发展商业、解决争端、增进社会管理技术都无必要,知识分子不能从成长为技术官僚中获益,自然不会互相竞争以增进管理技术上的进步。商业发展就要涉及数字的变动,但是政府将一切视为定型,财政、税收体系都过于简陋,账目错乱无标准,行政执行上效率愈低,只有重新打造整个文官系统,实行有效的会计制度,才能推进金融治国。

其次,东汉末年 的“党锢之争”、北宋“新旧党人之争”、明末“东林党

”,都展现了儒家重人身关系的特征,察举、征辟、科举在不同程度上,得官者终生与举者、辟者、业师保持恩泽的关系,产生的负面的影响,对问题的争论总是会专注于个人道德,使以客观标准解决问题的机缘更无从展开。比如,当政府收购或出卖粮食时,其业务就非一班文学之士所能胜任,行政技术上发展的停止,反过来又促进注重意识形态的和谐;

再次,科举制度保证了缙绅阶级的向上流动,削弱这一阶层推动公民权利发展的动力。社会上下层之间的联系阶层-缙绅阶级在西方是可以推动公民权利的阶层。但是中国的缙绅阶层

的流通通道一直是畅通的,其或与文官集团通声气,或即是当中的成员。他们公认,良好之政府植基于保持传统的社会价值,其与官僚的冲突从未发生。这在20世纪的中国需要改造社会时,成为一种切实的障碍。在抗日战争时期,毛泽东亦多次指出,大资产阶级、民族资产阶级、小资产阶级的革命性不强的问题。

(四)政府与自然经济力量的分离,阻碍现代商业社会发展。

一是现代商业社会利用地理上不平衡的地方获得利润,而“间架性结构”和“宗法制度”预先制造了一种平衡的局面,使各地区勉强地凑合一致。五代十国时期,当政府之重心移到省级单位之后,便更能注重到地方实情。长江以南地区,有如马家在今日之湖南,便使茗茶成为一种输出品,钱家在浙江大开水利;王家在福建充分提倡国际贸易。而中央集权免不了要将注意力放在经济上效能最落后的方面去,以保持全面的均衡,由是免除了地区间的摩擦。第三帝国,更是将人为的均衡做到了极致。

二是没有全国性的货币管制制度。资本主义施行时,货币管理的制度务必延伸而包括全国经济各部门,宋朝短暂的出现探寻以金融管制国事,但是由于一是未把金融作为统一价值,使其在某方面有效而某方面又无效,反而鼓励经济因素脱离管制。第三帝国受宋朝失败影响,整个国家经济政策回缩,把中国打造成了一个大农村;

三是官方资本进入市场、规范市场,使要素的自由、公平交流被抑制。若生产要素自由流动,人民大众就用不着受政府机构很多不必要的管制,只让经济因素作主,减少生产成本,在自由竞争的条件之下,使效率提至最高。

四是服务性质的事业尚未盘活。由于缺乏底层支持,除了特殊情况外,农业无法积累资本,宋朝较为进步的经济部门不能成为一般人民日常生活的力量。尽管帝国掌握了丰富的资源,但缺乏适当的服务性事业为之周转,对全社会的经济影响有限,西方产生商业革命时,影响到很多公众组织,而中国近代史

初期并未有这种体制上的改变;

五是发明缺乏动力。宋朝虽然是科技进步的时代,但是由于宋朝的商业并不及于全社会,商业影响力远弱于农业,无商业上的大规模运用,发明就不能有系统上的增进。加上多年战事导致廉价劳动力多,没有寻觅节省人力的动机。

六是滥发货币的冲动无法抑制。现代商业是否能够健康发展与其货币是否健康有非常重要的关系,一种是以贵金属为担保发行货币,王朝末期货币面值与其担保发生的贵金属不符,一种是以国家信用为担保发行货币,货币发行过多政府信用破产,最终政府对货币失控, 既不知道使用货币的数量,更谈不上接济操纵其流通了。19世纪庞大的西班牙帝国 也是在无议会限制,随意超发货币,最后产生灾难性后果。

参考资料

黄仁宇《中国大历史》简述 https://zhuanlan.zhihu.com/p/40275237